Diplôme : Métrologie

30 Mars 2021 - Sous la direction de Pierre Charrié

— Note d'intentions —

De nos jours l’être humain, passe beaucoup de temps à mesurer des dimensions physiques : le temps, les distances, les températures, les volumes, les masses, les luminosités, les tensions, les intensités, les débits, les densités, etc… Les outils de mesure qui autrefois étaient lisibles dans leur fonctionnement, sont remplacés dans l’évolution technologique par « des boîtes noires » qui donnent un résultat efficace et précis. La complexité technologique ne nous permet plus de lire le fonctionnement de ces capteurs à l’exception peut-être des plus simples qui servent à mesurer des distances courtes — règles, réglets, mètres, mètres rubans… — mon propos serait alors, de proposer le réenchantement des outils de mesure dans l’habitat. C’est à dire, de proposer une gamme d’outils de mesure fabriqués à partir des technologies anciennes en leur donnant une conception et une présentation contemporaine — qui ne sont pour la grande majorité plus en usage aujourd’hui — afin de redonner à l’usager un pouvoir de lecture du fonctionnement de l’appareil ainsi que la possibilité de le réparer.

Je me suis alors penché sur trois outils de mesure domestiques courants : une balance, un thermomètre et une horloge. Chacun de ces appareils fonctionnent de manière performante avec un résultat précis et instantané, une interface simple. Mais ils ne disent rien de la manière avec laquelle ils procèdent à la mesure.

J'ai donc commencé ma recherche par la balance. Dans un premier temps, j'ai pensé à travailler autour d'une balance mécanique, mais, insatisfait du résultat et de sa complexité, j'ai réorienté ma recherche...

...et j'ai pensé aux bateaux de commerce et à leurs échelles de flottaison qui indiquent le tirant d'eau du bateau en fonction de son chargement. Cela m'a inspiré un système de flotteur qui indiquerait, grâce à la hauteur de sa ligne de flottaison, la masse qui le lesterait.

Cela m'à fait aboutir à la réalisation d'une balance flottante en verre borosilicate coulissante dans un pied guide en inox afin de maintenir son assiette.

Elle s'utilise directement dans un récipient quelconque rempli d'eau. Son échelle de mesure est directement inspirée des limnimètres. Chaque espace (Plein ou vide) vaut 20g, chaque groupe de graduations vaut 100g... La graduation s'arrête à la limite basse de la ligne rouge. La masse maximale est de 1Kg.

Cette balance s'accompagne de deux accessoires : ici un plateau en inox brossé pour peser toutes choses nécessitant d'être à plat, car trop fragile ou trop long et risquant de faire basculer la balance.

Et là un bol en inox brossé pour faire de petites pesées ou des pesées multiples. Ces deux accessoires sont calibrés pour peser 200g afin de faciliter la soustraction de leurs masses à la mesure totale.

Je porsuis mon travail avec le thermomètre. Je décide de travailler sur la réinterprétation du thermomètre de Galilée.

Il fonctionne sur le principe des masses volumiques (la densité) : un fluide n'a pas une masse volumique stable, elle évolue avec la température.

Par exemple l'eau a une masse volumique de 1000g/l à 4°C et de 998g/l à 20°C.

Un objet flotte dans un fluide à partir du moment où sa masse volumique est inférieur à celle du fluide.

Le thermomètre de Galilée utilise ces principes avec une série de flotteurs calibrés à des masses volumiques spécifiques correspondant à celle du fluide pour une température donnée. Ainsi quand la température du fluide évolue à la hausse, sa masse volumique évolue à la baisse et les flotteurs coulerons un à un indiquant ainsi la température du liquide et donc de l'ambiance.

J'ai aussi étais inspiré par les bouteilles à ludions ou bouteille-passion réalisées par le verrie Alexandre Soudart entre 1920-1934 à Sars-Poteries (59).

Après un travail de dessins et d'inspirations je produis une gamme de formes pour les flotteurs : plutôt que d'indiquer la température à l'aide d'une étiquette ou d'un numéro gravé, chaque flotteur aura une forme spécifique.

Voici ma réinterprétation du thermomètre de Galilée, une cuve oblong en verre borosilicate avec un couvercle, reposant sur un pied en jonc d'acier inox, remplie d'eau osmosée dans laquelle flottent un ensemble de flotteurs en verre borosilicate lestés avec du sable de silice.

Ici la gamme de flotteur représentée va de 17 à 23°C elle est donc centrée sur 20°C pour un usage intérieur.

On peut faire évoluer la gamme de flotteurs en fonction du contexte saisonnier en ajoutant et retirant des flotteurs. L'usage de l'eau osmosée permet de manipuler l'appareil sans craindre pour sa santé et de le vider librement à l'occasion d'un déménagement sans pour autant avoir à se soucier du retraitement de l'eau ni à se questionner quant à son remplacement.

Enfin je m'attaque à la partie la plus technique de ce projet Métrologie : l'horloge. Je retourne aux sources de la mesure du temps en m'intéressant aux clepsydres. Système rudimentaire : un réservoir percé d'un trou à son point bas permet l'écoulement de l'eau dans un autre réservoir. L'écoulement étant lent, cela permet de mesurer une durée donnée. Il existe une version contemporaine en vase clos avec un échange entre deux fluides de masse volumique différente (air / eau ou huile / eau).

Le problème de ces deux types de clepsydre est que l'écoulement du fluide n'est pas linéaire, il ralentit au fur et à mesure que le niveau baisse, car la vitesse d'écoulement d'un fluide dépend de la masse et donc dela hauteur de la colonne de fluide. Ces systèmes sont éfficaces pour mesurer une durée donnée, mais pas pour une durée dans la période totale de l'écoulement, car l'échelle n'est pas linéaire.

La solution à cette problématique de linéarité est d'utiliser une masse stable pour provoquer l'écoulement. Pour se faire il faut transformer le système en piston. Le double piston est entrainé alternativement d'un côté puis de l'autre par une masse l'écoulement est freiné par un diaphragme au diamètre fixe. On peut parler de freinage hydraulique. Cependant ce système présente le défaut de devoir être réinitialisé à chaque cycle.

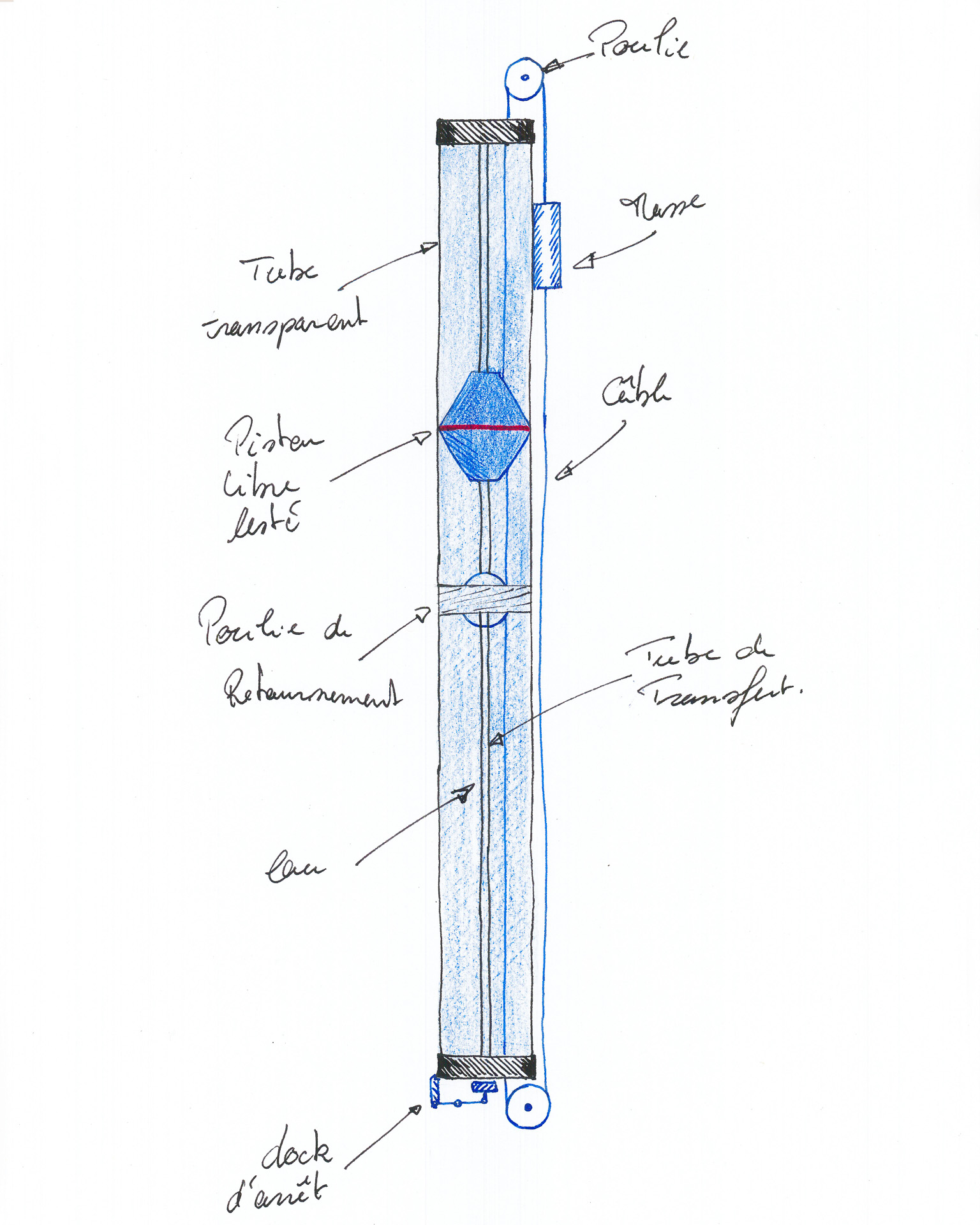

Pour résoudre ce problème, il faut que la masse freinée hydrauliquement devienne mobile dans le fluide. Il s'agit alors de l'intégrer dans le volume du double piston comme une paroi mobile comprenant aussi l'orifice de passage du fluide. Le tube devient alors verticale, la masse se déplace de haut en bas freinée par le fluide contenu dans le cylindre, il suffit alors de le retourner pour déclencher un nouveau cycle. Le retournement s'opèrera automatiquement grâce à un système poids / contre-poids, câble poulies, et système d'arrêt.

Voici donc la clepsydre automatique. Tube en verre borosilicate, pièces métalliques en inox et poids / contre-poids en plomb.

Le mobile descend dans le tube freiné par le fluide. Il est en acier inoxydable. Il dispose d'un système de vis afin de calibrer la vitesse de descente du mobile.

Une fois le mobile arrivé en bas, il repousse, grâce à des aimants, le système de blocage du tube.

Le tube libéré, il tourne sur un axe muni d'une poulie, entraînée par un câble d'acier.

Le câble d'acier est lesté par un poids en plomb et d'un contre-poids du même matériaux afin d'assurer la tension du câble. Un cycle dure 12h la clepsydre se retourne 14 fois, soit la durée d'une semaine.